This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Teatro Romano

x

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Teatro Romano

Phone:

+39 030 297 7833

Hours:

+39 030 297 7833

Hours:

| Sunday | 9am - 6pm |

| Monday | Closed |

| Tuesday | 9am - 6pm |

| Wednesday | 9am - 6pm |

| Thursday | 9am - 10pm |

| Friday | 9am - 6pm |

| Saturday | 9am - 6pm |

Attraction Location

Teatro Romano Videos

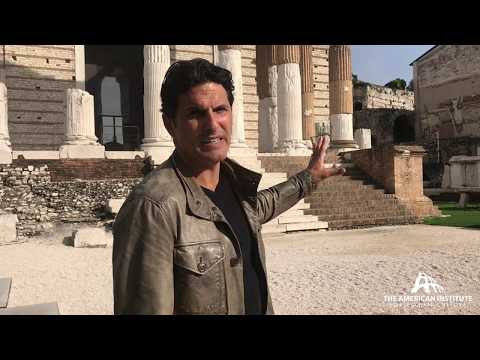

Brescia - Capitolium - Teatro Romano - Italy

Brescia Capitelli Teatro romano

L'OPERA DEL MESE - CAPOLAVORI A BRESCIAOpera del mese di gennaio 2019

Capitelli con guerriero, vittoria alata, figura femminile ed erote dal Teatro romano di Brescia

ora in Santa Giulia Museo della città

Introduce l’opera Francesca Pagliuso

archeologa, Fondazione Brescia Musei

Ideazione progetto: Comune di Brescia

Coordinamento scientifico: Settore Musei - Fondazione Brescia Musei

Realizzazione video: LABA Libera Accademia di Belle Arti

Italy 2018 - Brescia : La Brixia Romana e Museo Santa Giulia (UNESCO; Lombardia)

visitor's view of the archeological complex

Ancient Rome Live - Brixia (Brescia, Italy)

This Roman city is one of the best preserved Roman sites in northern Italy. Ancient Brixia was a Roman city in the 3C BC and flourished from Augustus through the second century AD. The well preserved Capitolium has a recomposed facade of the Flavian-era temple, re-erected in the Fascist era. The temple was rediscovered in 1826, including a cache of bronze works, including six portrait heads and a winged Victoria figure. Underneath the imperial Capitolium, there are three Augustan era temples that replaced four Republican temples. One has been excavated; its frescoed faux-marble frescoes and pavement are exquisite! Next door there is a theater. Down the street are columns excavated from the forum and the basilica. Along the decumanus a few hundred meters away there is the complex of Santa Giulia, whose collection includes two churches and a couple of Roman Domus found in the monastery orchard in the 1960s. It's an amazing UNESCO world heritage site!

Places to see in ( Brescia - Italy )

Places to see in ( Brescia - Italy )Brescia is a city and comune in the region of Lombardy in northern Italy. It is situated at the foot of the Alps, a few kilometres from the lakes Garda and Iseo. Founded over 3,200 years ago, Brescia (in antiquity Brixia) has been an important regional centre since pre-Roman times. Its old town contains the best-preserved Roman public buildings in northern Italy and numerous monuments, among these the medieval castle, the Old and New cathedral, the Renaissance Piazza della Loggia and the rationalist Piazza della Vittoria. The monumental archaeological area of the Roman forum and the monastic complex of San Salvatore-Santa Giulia have become a UNESCO World Heritage Site as part of a group of seven inscribed as Longobards in Italy, Places of Power.

Brescia is considered the industrial capital of Italy. The metallurgy and the production of machine tools and firearms are of particular economic significance, along with mechanical and automotive engineering. The major companies based in the city are utility company A2A, steel producer Lucchini, firearms manufacturer Beretta, shotgun producer Perazzi, machine tools manufacturer Camozzi and gas control manufacturer Cavagna Group. Nicknamed Leonessa d'Italia (The Lioness of Italy), Brescia is the home of Italian caviar, and is known for being the original production area of the Franciacorta sparkling wine as well as the prestigious Mille Miglia classic car race that starts and ends in the city. In addition, Brescia is the setting for most of the action in Alessandro Manzoni's 1822 play Adelchi. Brescia and its territory will be the European Region of Gastronomy in 2017.

Brescia is located in the north-western section of the Po Valley, at the foot of the Brescian Prealps, between the Mella and the Naviglio, with the Lake Iseo to the west and the Lake Garda to the east. The southern area of the city is flat, while towards the north the territory becomes hilly. The city's lowest point is 104 metres (341 ft) above sea level, the highest point is Monte Maddalena at 874 metres (2,867 ft).

Alot to see in ( Brescia - Italy ) such as :

San Salvatore, Brescia

Lake Garda

Santa Maria dei Miracoli, Brescia

Pinacoteca Tosio Martinengo

Monte Maddalena

Castello di Brescia

Capitolium of Brixia

Piazza della Loggia

Old Cathedral, Brescia

Church of Santa Giulia

New Cathedral, Brescia

Museo Mille Miglia

Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino

Teatro Romano , Brescia

Piazza del Foro

Museo del Risorgimento

Civic Museum of Natural Science

Museo nazionale della fotografia

Roman Museum , Brescia

Roman Basilica , Brescia

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia Ufficio di Brescia

AmbienteParco

Museo Ken Damy Fotografia Contemp

Museo dell'industria e del lavoro

Torre dell'Orologio

Galleria Minini S.R.L.

Koala

Santi Nazaro e Celso, Brescia

Museum of Contemporary Photography Ken Damy

Alfa Park Srl

Museo Chitarristico Degli Strumenti Musicali e della Liuteria Bresciana

Monte di Pietà Vecchio

Palazzo delle Poste

Piazzetta Bruno Boni

Ma.Co.F - centro della fotografia Italiana

Palazzo Cigola

Palazzo Vescovile

Palazzo del Broletto

Palazzo Gambara

Fondazione Brescia Musei

Museo delle Armi Luigi Marzoli

Arte e Archeologia

Palazzo dei Poncarali

Palazzo Maggi di Gradella

Parco Arnaldo

Monumento a Giuseppe Garibaldi

Parco Di Canton Mombello

Pallata Tower, Brescia

( Brescia - Italy ) is well know as a tourist destination because of the variety of places you can enjoy while you are visiting the city of Brescia . Through a series of videos we will try to show you recommended places to visit in Brescia - Italy

Join us for more :

Unesco, viaggio nel tempo nella Brescia longobarda e romana

Brescia (askanews) - L'area archeologica monumentale nel complesso di Santa Giulia a Brescia è uno spettacolo urbano con pochi paragoni al mondo. Il Capitolium, il Teatro romano e il Santuario repubblicano, sono stati inseriti nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, insieme al complesso monastico - e oggi museale - che sorge intorno alle chiese di San Salvatore, di Santa Giulia e di Santa Maria in Solario, nell'ambito del sito seriale I Longobardi in Italia. I luoghi del potere. Un percorso, nel pieno centro di una dinamica città lombarda, che rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, e che dall'epoca romana si sposta poi all'alto Medioevo.Il complesso monumentale - ci ha detto Francesca Morandini, Project manager di Brescia per sito Unesco - nasce intorno al monastero che venne fondato da Desiderio e Ansa alla metà dell'VIII secolo d. C. E' uno straordinario palinsesto di architetture distribuite nei secoli, che vanno dall'VIII sino alla soppressione avvenuta in età napoleonica.

Tra i tesori tutelati dall'Unesco spicca San Salvatore, con la sua visibile stratificazione architettonica e un tangibile senso dello scorrere dei secoli. Ad esso è stato poi addossato il Coro delle monache, interamente affrescato, mentre nell'oratorio di Santa Maria in Solario si può ammirare la Croce di Desiderio, testimonianza plastica di storia e

bellezza. Il tutto con la cornice del Museo di Santa Giulia, divenuto un punto di riferimento culturale per Brescia.

Per la città - ha aggiunto Francesco Morandini - è stato da subito un grandissimo elemento di orgoglio, perché quando viene iscritto nella lista del Patrimonio mondiale, il bene che tu consideri espressione della cultura della tua comunità e della tua città viene catapultato immediatamente in un'ottica mondiale e universale anche in un'ottica di pubblici che lo possono fruire. I bresciani questa cosa l'hanno capita e hanno accolto con grande orgoglio questa nomina.

Un orgoglio che diventa poi partecipazione, in linea con l'idea che il patrimonio culturale debba essere soprattutto qualcosa da vivere anche nel quotidiano.

Dalla città il sito Unesco è percepito come vivo e vivace, le iniziative che noi facciamo sono tante, anche perché non ci limitiamo a mettere in evidenza la fase altomedievale, ma puntiamo proprio sia alla diacronia che le strutture ci permettono di raccontare, sia cerchiamo di farlo percepire come uno spazio aperto, inclusivo, inteso in senso mondiale anche in termini di accessibilità.

Perché poi ciò che resta è soprattutto un'emozione.

Ricostruzione del Teatro romano VIDEO 360

Fondazione Brescia Musei3D reconstructions By Carraro LAB

Places to see in ( Brescia - Italy )

Places to see in ( Brescia - Italy )Brescia is a city and comune in the region of Lombardy in northern Italy. It is situated at the foot of the Alps, a few kilometres from the lakes Garda and Iseo. Founded over 3,200 years ago, Brescia (in antiquity Brixia) has been an important regional centre since pre-Roman times. Its old town contains the best-preserved Roman public buildings in northern Italy and numerous monuments, among these the medieval castle, the Old and New cathedral, the Renaissance Piazza della Loggia and the rationalist Piazza della Vittoria. The monumental archaeological area of the Roman forum and the monastic complex of San Salvatore-Santa Giulia have become a UNESCO World Heritage Site as part of a group of seven inscribed as Longobards in Italy, Places of Power.

Brescia is considered the industrial capital of Italy. The metallurgy and the production of machine tools and firearms are of particular economic significance, along with mechanical and automotive engineering. The major companies based in the city are utility company A2A, steel producer Lucchini, firearms manufacturer Beretta, shotgun producer Perazzi, machine tools manufacturer Camozzi and gas control manufacturer Cavagna Group. Nicknamed Leonessa d'Italia (The Lioness of Italy), Brescia is the home of Italian caviar, and is known for being the original production area of the Franciacorta sparkling wine as well as the prestigious Mille Miglia classic car race that starts and ends in the city. In addition, Brescia is the setting for most of the action in Alessandro Manzoni's 1822 play Adelchi. Brescia and its territory will be the European Region of Gastronomy in 2017.

Brescia is located in the north-western section of the Po Valley, at the foot of the Brescian Prealps, between the Mella and the Naviglio, with the Lake Iseo to the west and the Lake Garda to the east. The southern area of the city is flat, while towards the north the territory becomes hilly. The city's lowest point is 104 metres (341 ft) above sea level, the highest point is Monte Maddalena at 874 metres (2,867 ft).

Alot to see in ( Brescia - Italy ) such as :

San Salvatore, Brescia

Lake Garda

Santa Maria dei Miracoli, Brescia

Pinacoteca Tosio Martinengo

Monte Maddalena

Castello di Brescia

Capitolium of Brixia

Piazza della Loggia

Old Cathedral, Brescia

Church of Santa Giulia

New Cathedral, Brescia

Museo Mille Miglia

Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino

Teatro Romano , Brescia

Piazza del Foro

Museo del Risorgimento

Civic Museum of Natural Science

Museo nazionale della fotografia

Roman Museum , Brescia

Roman Basilica , Brescia

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia Ufficio di Brescia

AmbienteParco

Museo Ken Damy Fotografia Contemp

Museo dell'industria e del lavoro

Torre dell'Orologio

Galleria Minini S.R.L.

Koala

Santi Nazaro e Celso, Brescia

Museum of Contemporary Photography Ken Damy

Alfa Park Srl

Museo Chitarristico Degli Strumenti Musicali e della Liuteria Bresciana

Monte di Pietà Vecchio

Palazzo delle Poste

Piazzetta Bruno Boni

Ma.Co.F - centro della fotografia Italiana

Palazzo Cigola

Palazzo Vescovile

Palazzo del Broletto

Palazzo Gambara

Fondazione Brescia Musei

Museo delle Armi Luigi Marzoli

Arte e Archeologia

Palazzo dei Poncarali

Palazzo Maggi di Gradella

Parco Arnaldo

Monumento a Giuseppe Garibaldi

Parco Di Canton Mombello

Pallata Tower, Brescia

( Brescia - Italy ) is well know as a tourist destination because of the variety of places you can enjoy while you are visiting the city of Brescia . Through a series of videos we will try to show you recommended places to visit in Brescia - Italy

Join us for more :

Brescia - FORO ROMANO - CAPITOLIUM - sale ipogee - Chiesa di San Zeno in Foro

Il foro romano di Brescia era l'antica piazza principale del centro cittadino di Brixia a partire dal I secolo a.C. e in seguito completato da Vespasiano. Gran parte dell'originale piazza è oggi ricalcata da Piazza del Foro, mentre i resti della maggior parte degli edifici che vi si affacciavano sono stati riportati alla luce all'esterno o nei sotterranei dei palazzi che circondano attualmente la piazza. Questo complesso archeologico monumentale conserva i maggiori edifici pubblici di età romana del nord Italia[1] e per questo motivo è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, facente parte del sito seriale Longobardi in Italia: i luoghi del potere.La chiesa contiene una notevole quantità di opere d'arte molto preziose, soprattutto di tipo pittorico, per la maggior parte parte apposte in epoca settecentesca. Spiccano le Storie del Nuovo Testamento, ciclo di quattro tele dipinto da Antonio Paglia nel 1741: due sono poste ai due lati dell'ingresso (Gesù nell'orto e il Battesimo di Cristo) e due ai lati del presbiterio (l'Annunciazione e la Nascita di Gesù). Un'altra pala di Antonio Paglia fu sostituita nel 1888, sul primo altare a destra, di marmo pregiato con disegni artistici, da una tela dedicata al Sacro Cuore di Gesù di Cesare Bortolotti.

Opere del bolognese Francesco Monti sono invece la Pietà di San Zeno, al secondo altare sinistro, e la Morte di sant'Anna sopra l'ingresso laterale nord, precedentemente pala del secondo altare a destra e qui sostituita nel 1857 da Sant'Anna morente di Luigi Campini[1].

È invece di Giuseppe Tortelli la pala del primo altare a sinistra, dedicata ai Santi Erasmo e Venanzio. Elemento artistico di valore è il complesso scultoreo barocco dell'altare maggiore: una sottile balaustra di pilastrini in marmo giallo ed elementi in ferro battuto sembra abbracciare l'altare, sul quale si innalza un prestigioso tabernacolo tempestato di lapislazzuli e pietre rare, sormontato da una tribuna in marmo ceruleo a forma di facciata di chiesa in stile rococò, sostenuta da colonnine tortili. La pala, del 1739, è opera del milanese Giovanni Battista Sassi.

Notevoli anche gli stalli lignei del coro, sempre opera settecentesca di bottega bresciana: gli schienali, undici in tutto, sono suddivisi da lesene e sopra ognuno di essi è posto un medaglione sagomato raffigurante un episodio della vita e dei miracoli di San Zeno[2]. A sinistra dell'ingresso è posta la preziosa urna in legno dorato in cui è esposta la salma di San Rusticiano. La teca barocca, tra l'altro, sostituì la più antica arca funeraria del santo, il cui unico frammento superstite è oggi conservato nel museo di Santa Giulia.

Brescia Romana

Foro , teatro y santuario romano de 2000 años de antigüedad descubiertos en el centro de Brescia

Brixia romana - il foro

Tutto incominciò con una colonna corinzia sporgente dalla sommità di una collinetta, nell'area del Foro, divenuta nel Sette e Ottocento zona verde d'evasione, per improvvisati déjeuners sur l'herbe dei cittadini che iniziavano a scoprire la villeggiatura.Baluardo più estremo e alla luce del sole di un patrimonio storico artistico che riposava sommerso molti metri sotto terra, la colonna catalizzò nel tempo l'attenzione pubblica, sull'onda crescente di una passione per l'antico che culminò nel 1823 con la decisione di dare avvio agli scavi archeologici. Per iniziativa dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, d'intesa con il Comune, venne lanciata una sottoscrizione pubblica, con incarico al pittore Luigi Basiletti di condurre gli scavi, al fine di compilare una storia di Brescia depurata con le regole della sana critica.

Ai lavori nel nucleo archeologico, distrutto nel corso dei secoli dalle invasioni barbariche e poi sepolto dalle frane del colle che lo delimita, parteciparono attivamente anche l'architetto Rodolfo Vantini e l'archeologo Giovanni Labus. Nel 1825 venne riportato alla luce il pronao del Tempio Capitolino, l'anno successivo fu segnato dalla clamorosa scoperta di un'intercapedine che proteggeva il tesoro di bronzi antichi, fra cui la Vittoria Alata e le teste degli imperatori, oggi esposte a Santa Giulia.

Progressivamente riemersero il teatro, la basilica, i resti del Foro che restituirono il centro storico cittadino quale doveva essere nella Brixia romana.

Le tre celle del Tempio, dedicate alla triade capitolina Giove, Giunone e Minerva, vennero ricostruite in stile neoclassico dal Vantini, per adibirvi, nel 1830, il Museo Patrio: l'idea lungimirante che animava le ricerche, infatti, era quella di accompagnare alla riscoperta delle rovine una sistemazione ragionata del patrimonio così rinvenuto, quasi un primo germoglio di quello che, oltre un secolo e mezzo più tardi, diventerà il Museo della Città.

Un impulso non secondario lo diedero anche gli umori del tempo, in cui l'entusiasmo risorgimentale e patriottico vedeva impegnati in prima persona i notabili più in vista della città, fra cui i membri dell'Ateneo.

Le Soprintendenze ancora non esistevano (saranno create solo nel 1907) e l'attività di recupero e allestimento monumentale venne seguita da vicino dai promotori degli scavi, che per il nuovo museo raccomandarono una disposizione delle lapidi secondo il metodo praticato nel Museo Vaticano (Basiletti), cioè tutte incassate nel muro, e una distribuzione scientifica combinata con la disposizione simmetrica (Labus).

Allargando lo sguardo su più secoli, emerge come l'attenzione cittadina per il mondo antico, curiosamente, affonda le radici in epoche ben più remote, nel 1480, quando la Municipalità bresciana ordinò con decreto di conservare le pietre inscritte o lavorate via via ritrovate, stabilendo multe per la vendita e la loro manomissione. Una iniziativa che lo storico Theodor Mommsen qualifica come sine exemplo, quale importante origine, seppur embrionale, del primo museo lapidario pubblico in Italia: le iscrizioni vennero murate nelle facciate delle carceri e del Monte di Pietà in Piazza Loggia, dove sono tuttora visibili.

Gli scavi al Capitolium ripresero nel 1935, mentre nel 1939-1943 venne ricostruito il colonnato del Tempio, integrando con il cotto i frammenti originali bianchi.

Brescia romana

Duemila e piu ' anni di storia intramontabile

Capitolium in Brescia

The roman temple in Brescia known as Capitolium, today is very different from what it was in the past. Around 2,000 years ago you could see a great square surrounded by columns and a large elevated building dedicated to the gods of Jupiter, Juno and Minerva.

Brescia, il tempio Capitolino

Urbe” in miniatura, con il tempio Capitolino più scenografico dell’Italia Cisalpina, un tesoro di bronzo dorato a lungo nascosto, e la Vittoria alata; ma anche gli affreschi pompeiani del Santuario Repubblicano e i pregiati mosaici delle Domus. Sono “gioielli” di Brescia, la città dalla quale prende il via il nuovo viaggio di Rai Cultura nella bellezza di casa nostra, alla scoperta di un patrimonio straordinario, fatto di storia, di arte, di cultura, riconosciuto in tutto il mondo.lunedì 16 marzo alle 22.00 su Rai Storia

Brixia - Capitolium

Mini video di presentazione di Brixia, la Brescia Romana.

Tempio Capitolino (Brescia - Italy)

Tempio Capitolino

Brescia città. italy. / 4K

Riprese con Sony FDR AX33 4K-Editing con Pinnacle 19, della Città di Brescia. Italy.Luoghi Visitati.

Via Lattanzio Gambara. Viale Stazione. Piazzale Stazione. Stazione Ferroviaria. Stazione dei Pulman. Piazza della Repubblica. Chiesa Santi Nazario e Celso. Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Chiesa di San Francesco. via San Francesco. via della Pace. Monumento a Giuseppe Garibaldi. Santuario di Santa Maria delle Grazie. Corso Garibaldi. Torre della Pallata. Largo Tommaso Formentone. Orologio in via Cesare Beccaria. Piazza della Loggia. Torre dell'Orologio. Porticato Municipio di Brescia. Chiesa di Sant'Agata. Piazza della Vittoria. Chiesa della Madonna del Lino. Piazza del Mercato. Corso Palestro. Corso Giuseppe Zanardelli. Teatro Grande con Museo. Porticato Corso Giuseppe Zanardelli. Porticato di via X Giornate. Duomo Vecchio. Piazza Paolo VI. Cattedrale Santa Maria Assunta. Palazzo Broletto. Provincia di Brescia. Piazza Broletto. Via dei Musei. Parco Archeologico. Teatro Romano. Basilica Romana. Castello di Brescia. Belvedere della città Sud/Ovest.

Ringrazio della Visualizzazione.

Brescia Capitolium 2015

Brescia Capitolium 2015

Brescia - Italy - Lombardy - Tour della città

Le origini di Brescia risalgono al 1200 a.C., quando una popolazione, probabilmente di Liguri, costruì un insediamento nei pressi del Colle Cidneo. Nel VII secolo a.C. si insediarono i Galli Cenomani, che fecero di Brescia la loro capitale. Successivamente, a cavallo tra III e II secolo a.C., a seguito di scontri tra Insubri, Galli e Romani, Brixia iniziò il percorso di annessione alla Repubblica romana, culminato nel 41 a.C. quando gli abitanti ottennero la cittadinanza romana, pur mantenendo una certa autonomia amministrativa.Dal 402 al 493 subì numerose invasioni barbariche, tra cui quelle dei Visigoti di Alarico, degli Unni di Attila, degli Eruli di Odoacre e degli Ostrogoti di Teodorico; proprio sotto quest'ultimo la città acquisì un'importanza chiave nel regno ostrogoto. Dal 568 divenne un importante ducato del regno longobardo.

Proclamatosi comune autonomo già nel XII secolo, finì sotto la dominazione viscontea e poi si diede, con la dedizione del 24 novembre 1426, ai Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia e ne rimarrà legata fino alla fine del 1797.

Nel febbraio 1512, durante le guerra della Lega di Cambrai, le truppe francesi comandate da Pierre Terrail de Bayard e Gaston de Foix-Nemours conquistarono e saccheggiarono la città: tale drammatico evento portò alla draconiana decisione, da parte delle autorità veneziane, di demolire qualunque edificio nel raggio di un chilometro e mezzo dalla cinta muraria cittadina, in modo da poter proteggere con maggior efficacia la città da eventuali altri assedianti.

Annessa al Regno Lombardo-Veneto, durante il Risorgimento fu teatro delle dieci giornate di Brescia, per poi arrivare all'annessione al Regno d'Italia nel 1860.

Al Campo di Marte (o Piazza D'Armi) il 2 ottobre 1915 arriva la 3ª Squadriglia caccia che il 15 aprile 1916 diventa 72ª Squadriglia caccia che vi rimane fino al febbraio 1917.

Nel 1932, tramite la demolizione del quartiere delle Pescherie, su incarico di Benito Mussolini viene realizzata in stile fascista piazza della Vittoria dall'architetto Marcello Piacentini, il quale vi realizza il primo grattacielo d'Italia, il Torrione che è tra i primissimi grattacieli in Europa.

Il 13 luglio 1944 il centro della città fu bombardato dagli anglo-americani che sganciarono 124 tonnellate di esplosivo, provocando la morte di più di trecento persone.

Durante la seconda guerra mondiale, con la creazione della repubblica sociale italiana, denominata informalmente di Salò, Brescia divenne sede di alcuni ministeri.

Il 28 maggio 1974 si verificò l'attentato in Piazza Loggia, mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista indetta dai sindacati, causando la morte di otto persone e il ferimento di più di altre cento.

Capitolium, Brescia

Capitolium, Brescia. The most amazing archeological city in Northern Italy.Cenaconme event.

x

More Attractions in Brescia

-

Acqua Splash

Acqua Splash

-

AmbienteParco

-

Armonia Della Bellezza

-

Azienda Agricola Al Berlinghetto

Azienda Agricola Al Berlinghetto

-

Azienda Agricola Bottarelli

-

Bar Cafeteria Madera

-

Bar da Franco

-

Bar Leo Gaio

Bar Leo Gaio

-

Biblioteca Queriniana e il Palazzo vescovile

-

Borgo Wuhrer

Borgo Wuhrer

-

Brescia Castle

-

Brescia Golf Club

-

Brescia Underground

-

Broletto

-

Casa del Bere

-

Centro Benessere Hammami

-

Centro Commerciale Freccia Rossa

-

Chiesa dei Santi Faustino e Giovita

-

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

-

Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo

x